La Tribune de Genève

Nous avons suivi la lutte juridique d’une famille d’Écublens contre le labo Sano. En cause, la Dépakine, un médicament accusé de créer des troubles cognitifs.

Simon, jeune vaudois de 21 ans qui souffre de troubles cognitifs, estime être victime d’un médicament produit par le géant de la pharma Sanofi-Aventis.

Peut-il espérer, un jour, avoir un procès qui permettra de dire si la Dépakine l’a empoisonné et si le laboratoire français a manqué à ses obligations? Le Tribunal ci- vil du canton de Genève, qui vient de rendre sa décision, le 25 novembre dernier, a jugé que non, car les faits sont prescrits.

La décision était attendue après six ans de procédure. Elle satisfait Sanofi. Beau- coup moins Simon et les siens. «C’est une grande déception, nous déclarait à chaud sa mère Natascha, en novembre, à l’heure du verdict. Cette réponse nie le recours élémentaire à la justice de mon fils et empêche un débat de fond sur les questions sanitaires que pose cette affaire.» La famille fera appel. Elle déclare vouloir aller jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme.

«Enfant Dépakine»

Simon est un «enfant Dépakine». Surnom donné aux personnes qui subissent les méfaits de cet antiépileptique pris par leur mère durant la grossesse. Le remède est tératogène (lire encadré): les risques de malformation congénitale et de retard de développement sont avérés. C’est pourquoi les médecins ne l’administrent plus aux femmes en âge de procréer, sauf exception. Ce qui n’était pas le cas lorsque la ma- man de Simon est tombée enceinte: elle prenait alors un à deux comprimés par jour, entre 1500 à 2000 Mg.

Les parents affirment avoir été informés du danger par hasard 15 ans plus tard, soit en 2016, devant une émission de télévision sur les ravages de ce neuroleptique. Ils font alors rapidement le lien avec les soucis de santé de leur progéniture. La même année, la famille actionne la justice civile genevoise – le laboratoire français ayant son siège helvétique à Vernier – pour défaut d’information et demande 3,5 millions de francs de dommages.

Sanofi et le neurologue traitant rejettent d’emblée toute responsabilité. Et contestent le lien de causalité entre l’épileptique et les troubles de Simon. Mais avant de lancer une expertise médicale pour en attester, ils posent la question de la prescription. Selon eux, les faits sont trop anciens, la justice ne peut plus entrer en matière.

Il y a eu sept audiences de novembre 2020 à mai 2022 dans la salle B4 du Palais de justice à Genève. Nous y avons assisté. Ce suivi nous permet d’évoquer les joies, les peines et les peurs des différentes parties. Les débats éclairent aussi, de manière in- attendue, certaines zones d’ombre de ce dossier médico-social complexe. Des révé- lations qui n’ont pas été favorables aux plaignants.

Première audience

Natascha (née en 1969) est la première à avoir été entendue. Son récit commence par son terrible accident de la route en 1997: la béquille qui ne la quitte plus depuis témoigne encore de la violence du choc. Six mois plus tard, les premières crises d’épilepsie apparaissent. Les médecins du CHUV à Lausanne lui prescrivent de la Dépakine, pour la stabiliser, juste avant la naissance de sa première fille en 1999 qui n’en a pas souffert. Son neurologue approuve le traitement et continue à lui en administrer, malgré sa deuxième grossesse. «Il n’aurait jamais dû le faire. Dans tous les cas, il aurait dû m’informer des risques», nous dit-elle. Elle estime que si elle avait eu le choix, elle aurait pu prendre un autre traitement tout aussi efficace mais moins dangereux. Simon naît le 8 août 2001 à Lausanne.

Devant le Tribunal, la mère poursuit son histoire en décrivant le développement perturbé de son enfant. Le nourrisson présente déjà des complications sérieuses. Celles qui sont physiques ont pu être corrigées par la médecine, parfois la chirur- gie. Les retards de développement (locution, attention, etc.) sont plus persistants.

Combattant, le jeune adulte bénéficie aujourd’hui d’un apprentissage et d’indemni- tés journalières AI. Mais la maman souligne que tous les malades n’ont pas eu cette chance: «Beaucoup sont gravement atteints. Nous nous battons aussi pour eux.» Un rapport du Conseil fédéral de 2019 évoque 50 victimes en Suisse, mais des spécia- listes affirment que ce chiffre est sous-évalué, qu’il y en a plusieurs centaines.

Simon présente déjà des complications sérieuses à sa naissance. FLORIAN CELLA/24HEURES

Le désarroi des parents

Son mari Vincent a été appelé à la barre, trois mois plus tard. Il raconte comment le couple a affronté les épreuves et partagé le même désarroi. Des années après la naissance, ils ne comprennent toujours pas le sort de leur fils. La maman culpabi- lise, persuadée que son épilepsie est la cause de tout. Le papa pense plutôt que c’est l’accouchement difficile: l’enfant est prématuré.

Le flou subsiste jusqu’à la découverte de l’Apesac sur une chaîne de télévision en 2016. Une émission présente la lutte de cette association qui est à l’origine des révé- lations sur les dégâts de la Dépakine en France. Suite au scandale, un fonds public d’indemnisation a été créé – il n’en existe pas en Suisse – et des condamnations ont été prononcées. Dans la foulée, les Allenbach créent l’Assac à Écublens pour dé- fendre les intérêts des «enfants Dépakine».

Le père de famille (né en 1963) continue son récit devant le tribunal. Il souligne, lui aussi, le manque d’informations médicales. Le couple a bien été informé sur les risques physiques de déformation de la colonne vertébrale (spina-bifida), mais ce danger reste maîtrisable grâce à l’échographie et leur enfant est peu concerné.

Aucun spécialiste n’a alerté les parents de Simon sur les troubles que le médica- ment aurait pu provoquer. «Ni avant, ni après la naissance de Simon», dénonce le père. Or, 30 à 40% des enfants exposés in utero au neuroleptique souffrent d’at- teinte neurologique. Ces victimes présentent une dysmorphie faciale distincte, ditesyndrome fœtal au valproate de sodium – nom de la substance active de la Dépakine.

Qui savait quoi et quand?

Qui savait quoi et quand? Et comment ces informations passaient du laboratoire aux prescripteurs, puis aux patients? Ces interrogations sont déterminantes pour le Tribunal civil qui doit se déterminer sur la prescription qui est de dix ans. Or Sa- nofi et le neurologue estiment que les Allenbach connaissaient les dangers du neu- roleptique en 2001: le procès ne serait dès lors plus possible depuis 2011. Ce que conteste la famille, qui jure avoir vécu dans l’ignorance jusqu’en 2016 et demande justice aujourd’hui.

Pour le labo français, tout le monde connaissait les risques. C’est l’actuel respon- sable du secteur de médecine générale pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche qui a témoigné en janvier 2022 à Genève. Il déclare que les praticiens helvétiques dis- posaient des premières mises en garde sur les risques physiques en 2001. Deux ans plus tard, le labo propose à Swissmedic – autorité fédérale de contrôle des médica- ments – d’ajouter un volet sur les troubles cognitifs qui a été inscrit en 2005. C’est en 2013 que la notice d’emballage pour les patients a été mise à jour.

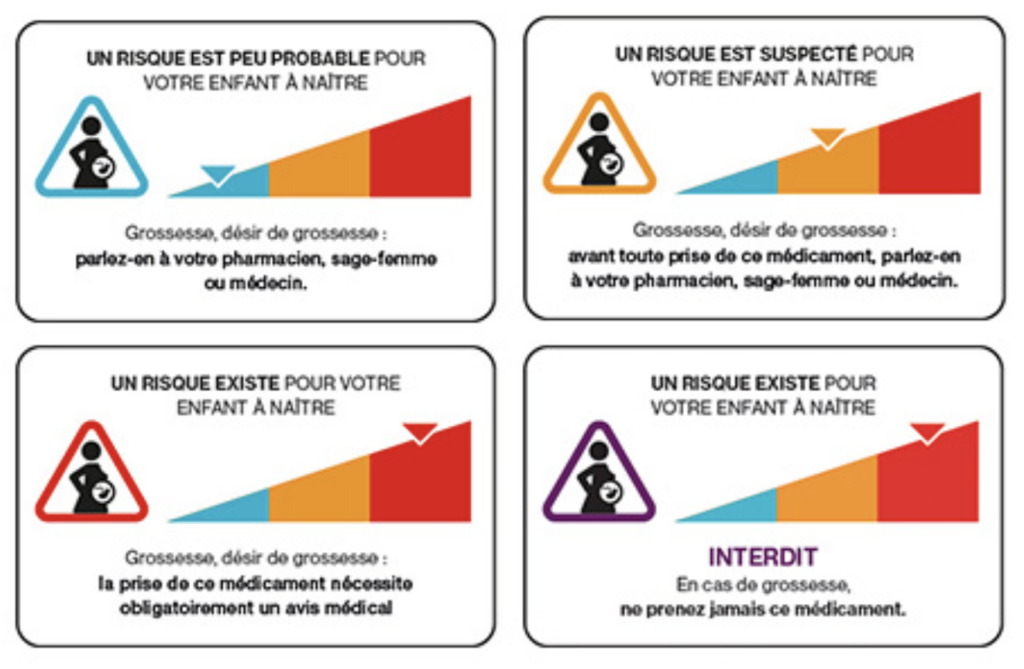

Le cadre du géant de la pharma fait comprendre que sa société a agi selon les règles de l’art. Elle a adapté sa communication au gré de l’évolution des connais- sances scientifiques. Toutes les études n’ont pas été considérées, certaines n’étant pas assez représentatives. Il précise que l’usage était de privilégier la relation entre médecin et patiente, plutôt que de laisser cette dernière faire son choix elle-même. Ce n’est qu’en 2017 qu’un pictogramme «Interdit aux femmes enceintes» figure ex- plicitement sur les boîtes de Dépakine.

La mémoire fragile

La version de Sanofi n’est pas totalement recoupée par celle du neurologue traitant de Natascha au moment des faits. Dans la salle B4 du Palais de justice, le spécialiste aujourd’hui retraité expose qu’au début des années 2000, le thème du spina-bifida était évoqué, mais pas celui des risques neurodéveloppementaux. Ce n’est que de- puis 2010, selon lui, qu’il discute de ces troubles avec sa patientèle.

Le médecin avoue avoir la mémoire fragile. Il pense avoir échangé sur les risques tératogènes avec Natascha, mais ne sait plus si c’était avant ou après la grossesse. Dans tous les cas, il dit avoir été convaincu à l’époque que le neuroleptique était ef- ficace et pouvait la protéger, elle et son enfant. En ce temps, il lui suggère même de ne pas arrêter ce traitement, lorsqu’un expert externe évoque un changement de médication pour des raisons de confort.

La maman change de neurologue et de médication en 2002. Elle prend depuis 20 ans du Lamictal qui ne contient pas de valproate de sodium. «Sans le savoir, cela a changé ma vie», nous décrit-elle. En 2006, elle tombe à nouveau enceinte: son troi- sième enfant se porte bien. Au final, elle aura pris de la Dépakine de 1999 à 2002, période durant laquelle est arrivé le petit Simon. Ses deux autres enfants, l’aînée et le benjamin, sont épargnés.

Réaction tardive

Une audition brouille encore plus les cartes. L’ancien chef de la Division sécurité des médicaments de Swissmedic, affirme devant le Tribunal que le système suisse de prévention a failli. Ce médecin de formation, qui s’exprime à titre personnel, rappelle qu’il savait déjà en 1988 à l’Hôpital de l’Île à Berne que le valproate de so- dium était à risque. Un avis qui, selon lui, a toujours été partagé par Swissmedic, où il a travaillé pendant trente ans. Et pourtant.

«En ce qui concerne la Dépakine, on peut dire que tout le monde a réagi trop tard», affirme le fonctionnaire. En 2017, lors d’une analyse interne, il découvre des études scientifiques datées de 2000 qui évoquent les risques cognitifs. C’est toujours tardi- vement qu’il se rend compte que des médecins suisses continuent d’administrer le médicament décrié aux femmes en âge de procréer. Selon lui, ce n’est qu’en 2015 que le message de prévention est clair et s’impose à tous.

Doutes de longue date

La dernière audience a eu lieu en mai 2022. À l’issue des débats, une certitude: le doute sur le neuroleptique existe depuis la fin du XXe siècle, mais le message de prévention a mis du temps – près de quarante ans – à s’imposer en Suisse. C’est que la chaîne d’information est tortueuse: le milieu de la recherche, le groupe pharma- ceutique, Swissmedic et le prescripteur. Autant d’experts qui parfois se contredisent.

Au bout de la chaîne, il y a le patient qui, lui, n’est pas médecin, mais qui est sensé tout savoir. Les débats montrent qu’il est très difficile, voire impossible de prouver quand et par qui les Allenbach ont appris les méfaits de la Dépakine. Le Tribunal civil du canton de Genève juge que c’est en 2001. Cette décision est en contradiction avec l’argument que tant Sanofi que le neurologue prétendent ne rien savoir des risques cognitifs à cette date.

«J’aurais préféré que la justice s’exprime sur le fond plutôt que sur la seule pres- cription», déclare Thierry Buclin, médecin et professeur de pharmacologie clinique à l’Université de Lausanne, à qui nous apprenons le verdict genevois. Il salue toute- fois la teneur des débats juridiques, qui contribuent à rappeler que les nuisances de la Dépakine sont dorénavant connues. «Les médecins savent qu’il y a des alter- natives. Cet épileptique est à proscrire aux femmes en âge de procréer. C’est tout au plus un choix de dernière ligne quand aucun autre médicament n’est efficace.»

«Soyons vigilants»

Le spécialiste estime que la menace pour les patientes n’a pas disparu. D’autres mé- dicaments pourraient encore poser problème en cas de grossesse: antidépresseurs, autres psychotropes, pilules contre la migraine, etc. Mais ce type de recherche prend du temps et demande des moyens pour s’assurer qu’il n’y a pas d’effets téra- togènes. Les perturbations mentales sont parfois légères et se manifestent après des années.

«Or, en Suisse, cet aspect de la pharmacovigilance est peu développé et les femmes enceintes restent le parent pauvre de la prévention», rappelle-t-il. Il a fallu plus de quarante ans pour se rendre compte de l’étendue des nuisances du valproate de so- dium. «Soyons donc plus vigilants à l’avenir», souligne-t-il.

Nous avons suivi la lutte juridique d’une famille d’Écublens contre le labo Sanofi. En cause, la Dépakine, un médicament accusé de créer des troubles cognitifs.