France Assos Santé

« En aucun cas, les défaillances des pouvoirs publics ne dédouanent le laboratoire de ses responsabilités »– Marine Martin, fondatrice de l’Association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant (Apesac).

Le 16 janvier dernier, le fabricant français de médicaments Sanofi a publiquement annoncé son refus de participer à l’indemnisation des enfants victimes de la Dépakine, un médicament utilisé dans le traitement de l’épilepsie qui présente des risques élevés de malformations et de troubles du développement pour l’enfant s’il a été consommé pendant la grossesse.

Entre 1967, année de la mise sur le marché du médicament en France, et 2016, de 2 150 à 4 100 enfants ayant été exposés in utero au valproate (le composé actif de la Dépakine) et à ses dérivés auraient été atteints d’au moins une malformation congénitale majeure, selon une estimation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l’Assurance maladie en 2017.

Déni de responsabilité

Pour justifier sa décision, le laboratoire a expliqué dans un communiqué que les premiers avis remis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), l’organisme chargé d’examiner les plaintes des patientes (environ 800 sont en cours d’examen), « ne prend pas en compte les preuves établissant que Sanofi a informé les autorités en toute transparence sur les données disponibles, conformément à la réglementation applicable ».

Des centaines et des centaines d’enfants, donc, que Sanofi en dépit de ses alertes répétées ne serait pas parvenu à protéger du laxisme des pouvoirs publics… C’est en somme ce qu’affirme, sans rire, le laboratoire.

Dans un rapport publié en 2015, l’Inspection générale des Affaires sociales (Igas)pointe pourtant le « manque de réactivité des autorités sanitaires et du principal titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (le laboratoire français Sanofi, ndlr) dans la gestion de ce dossier. Les alertes ont été, au plan français et européen, motivées davantage par des signaux exogènes, notamment médiatiques, que par une prise en compte des données de pharmacovigilance et des publications scientifiques ».

Une patiente lance l’alerte

Si l’affaire des bébés dépakine a éclaté au grand jour, c’est en grande partie grâce à la pugnacité de Marine Martin, une catalane atteinte d’épilepsie et dont les deux enfants sont atteints de malformations et de retards du développement. En 2012, elle fonde l’Association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant (Apesac). C’est elle qui incarne le combat pour que la toxicité du médicament soit portée à la connaissance des patientes et qu’aujourd’hui elles puissent être indemnisées. La prise de position du laboratoire, elle la juge « scandaleuse ».

« Bien sûr que les défaillances de l’ANSM dans ce dossier sont évidentes. On pourrait aussi citer celles des neurologues qui ont continué à prescrire la Dépakine alors qu’on savait qu’il ne fallait pas l’utiliser pendant la grossesse. Mais en aucun cas, cela ne dédouane Sanofi de ses propres responsabilités ».

« En 2003, poursuit Marine Martin, le laboratoire a adressé un courrier à l’agence du médicament pour proposer de rajouter dans la notice que la Dépakine augmente le risque de développement de troubles psychomoteurs. L’Agence a refusé au prétexte que le laboratoire n’apportait pas les études corroborant ces éléments. Sanofi n’a finalement pas fourni ces données et la notice n’a pas été modifiée ».

Défaillances en pagaille

Un beau travail d’équipe qui traduit bien le peu d’intérêt que ces deux acteurs ont porté dans cette affaire à la sécurité des patientes et de leurs progénitures. Le temps est aujourd’hui venu de rendre des comptes.

Le risque de malformation était connu chez l’animal dès le début de la commercialisation du médicament. Il s’est ensuite confirmé chez l’homme mais les utilisatrices n’ont été prévenues que très tardivement. C’est ainsi qu’en 1982, une étude française établit le lien entre la prise de Dépakine pendant la grossesse et le défaut de fermeture de la colonne vertébrale (spina bifida).

« Les médecins ont eu connaissance assez tôt de ces données mais pas les patientes,explique Marine Martin. Ces dernières disposent comme unique moyen d’information de la notice du médicament. Sauf que ces documents sont longtemps restés très discrets quant aux risques que présente le produit s’il est consommé pendant la grossesse ». Il faudra par exemple attendre une décennie pour que le risque d’atteinte sur le développement cognitif de l’enfant soit porté à la connaissance des patientes.

C’est pas moi, m’dame !

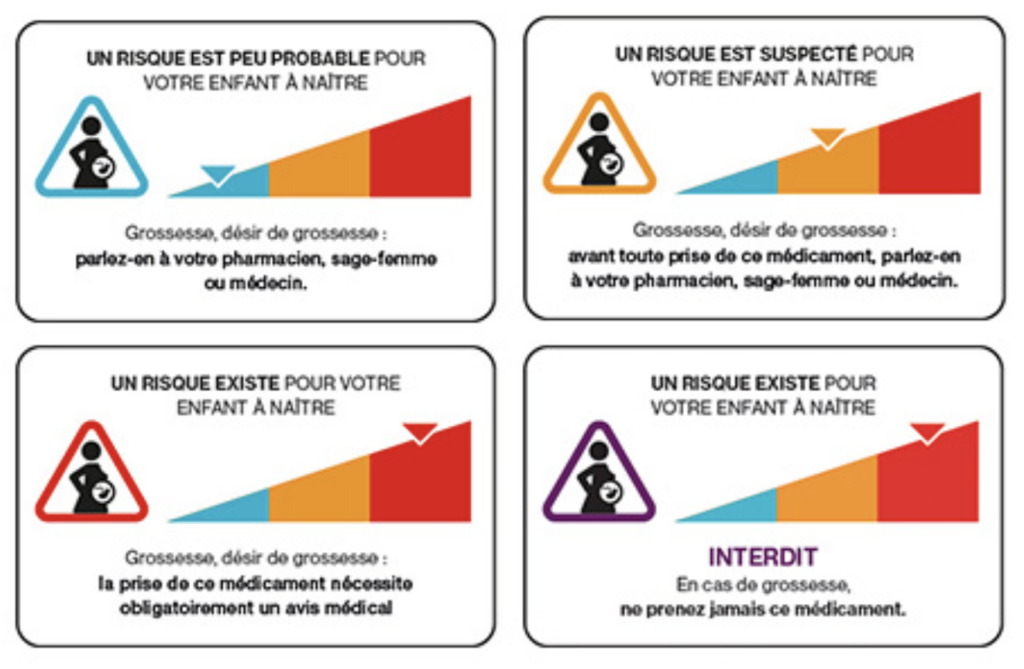

En 2015, après un travail de réévaluation mené par l’Agence européenne du médicament, l’ANSM annonce publiquement que la substance augmente de 30 à 40% le risque « de retards dans l’acquisition de la marche et/ou de la parole, des difficultés d’élocution et de langage, des troubles de la mémoire et des capacités intellectuelles plus faibles que celles des autres enfants ». Ce n’est qu’à partir du 1er mars 2017 (50 ans après le début de la commercialisation de la Dépakine) que l’étiquetage des boîtes de l’anti-épileptique mentionne de façon claire que le médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.

En novembre 2017, la cour d’appel d’Orléans a condamné Sanofi à verser plus de 2 millions d’euros à une famille victime de la Dépakine. Dans l’arrêté, les magistrats ont estimé que Sanofi « ne peut davantage tenter de se dédouaner (…) en invoquant la mise à disposition de l’information au médecin qu’elle présente comme un vecteur essentiel de l’information (…) alors qu’il lui incombait de présenter le produit à la patiente en s’attachant à la sécurité qu’un patient, quel qu’il soit, pouvait légitimement en attendre ».

Le laboratoire s’est pourvu en cassation et l’affaire est toujours en cours. « Nous assumerons toutes les responsabilités si toutefois elles étaient démontrées », déclarait Serge Weinberg, directeur général de Sanofi interpellé par Marine Martin, lors de l’Assemblée générale du laboratoire en mai 2018.

Paroles, paroles…

Voilà pour les belles paroles. Dans les faits, Sanofi n’assume rien du tout et préfère balancer régulièrement, tantôt sur les autorités sanitaires, tantôt sur les médecins. La ficelle est un peu grosse. Sans dédouaner l’ANSM ou les prescripteurs, l’Apesac, la cour d’appel d’Orléans, l’Igas ou encore l’Oniam estiment de concert que Sanofi n’a pas joué le jeu de la transparence et doit participer à l’indemnisation des victimes.

En décembre dernier, l’Oniam a rendu ses premières conclusions sur une dizaine de dossiers. La responsabilité de Sanofi est engagée dans la plupart d’entre eux. Si le laboratoire s’entête, les victimes seront indemnisées par des fonds publics. Charge ensuite au ministère de la Santé de se retourner vers le laboratoire. Quitte à passer par la case justice.

« J’ai demandé récemment à la ministre de la Santé de prendre une position forte sur le sujet, explique Marine Martin. Sa réponse a été déconcertante puisqu’elle a appuyé sur la responsabilité des médecins sans se prononcer sur les intentions des pouvoirs publics vis-à-vis de Sanofi. Je reste sceptique sur les motivations de la ministre quant à la participation du laboratoire au fonds d’indemnisation mis en place par l’Oniam », explique-t-elle.

Nos points d’attention

Dans les semaines et les mois à venir, France Assos Santé restera, en lien avec l’Apesac, très attentive aux suites que la Ministre entend donner à cette affaire. Rappelons qu’Emmanuel Macron et Serge Weinberg entretiennent depuis plusieurs années des liens étroits. Il serait inacceptable que ces liens interfèrent dans les décisions futures que prendront les pouvoirs publics au sujet de l’indemnisation des victimes.

Plus globalement, le regroupement d’associations que nous représentons appelle à une réforme en profondeur des mécanismes d’indemnisation des victimes d’accidents liés aux médicaments et aux dispositifs médicaux. La directive européenne de 1985 relative aux produits défectueux n’est pas adaptée et doit être révisée.

France Assos Santé demande la création d’un fonds d’indemnisation alimenté de façon pérenne via une taxe imposée aux industriels. Ce fonds couvrirait les victimes quels que soit le niveau et les circonstances du dommage subi (accident lié à une faute du laboratoire, des autorités sanitaires ou des médecins prescripteurs, aléa thérapeutique ou encore effets indésirables graves quand bien même ils sont annoncés dans la notice).

« La mutualisation d’un risque collectif, écrivions-nous déjà en 2016, grâce à une taxe minime sur le prix de vente des médicaments, présenterait un double avantage : garantir aux victimes une indemnisation rapide, mais aussi inciter les entreprises du médicament à promouvoir une politique efficace de transparence, de prévention, d’information, de responsabilisation vis-à-vis des produits qu’elles fabriquent et commercialisent ».

Source : France Assos Santé