ELLE

Si les dangers de cet antiépileptique ont été rendus publics, c’est grâce à l’acharnement de fortes femmes, qui n’ont pas fini de se battre. Rencontres.

La maman de Louna a l’air à bout. Elle ignore combien de temps il reste à vivre à sa fille de 18 mois. Elle sait seulement que ses jours sont comptés. Et au lieu de lui consacrer pleinement son temps pour rendre sa courte vie la plus douce possible, elle s’épuise à trouver des professionnels de santé compétents et à effectuer des démarches administratives… Sur ses genoux, Louna l’écoute raconter son calvaire, étrangement immobile pour un bébé de son âge. En fait, la petite s’économise : atteinte d’une malformation cardiaque incurable, elle mesure ses efforts. « Son organisme est sous-oxygéné (à 65 % au lieu de 100 %), explique Caroline Valentin, 35 ans. Dès qu’elle fait trois mètres à quatre pattes, son cœur bat comme si elle venait de courir un sprint. » Alors il faut la canaliser. Et faire attention à ce qu’elle n’attrape pas froid. « Au moindre rhume, elle risque de s’étouffer, il faut appeler le Samu. » Depuis peu, elle montre en plus des signes de troubles du comportement préoccupants. Sa mère est désemparée.

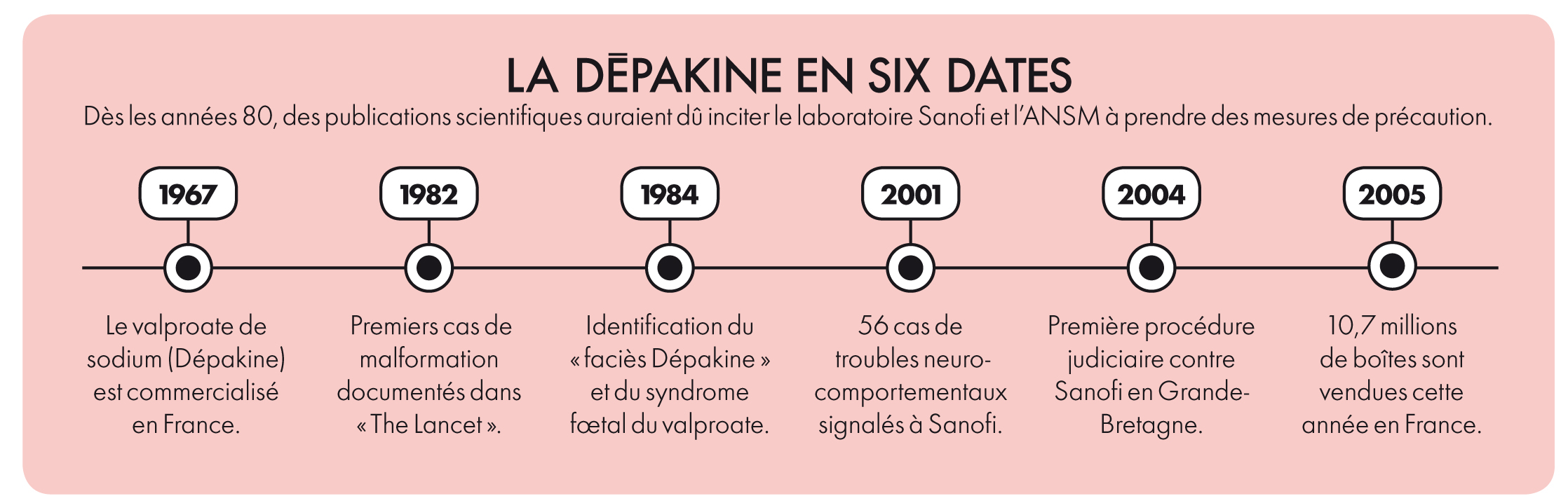

Louna est venue au monde en mai 2015. Elle n’aurait jamais dû naître avec cette malformation cardiaque. Il n’y a aucune raison génétique, aucune explication. Si ce n’est qu’elle a été exposée, dans le ventre de sa mère, à la Dépakine, le médicament antiépileptique le plus prescrit en France pendant des années. Comme Louna, au moins 30 000 enfants ont été exposés depuis les années 80 au valproate de sodium (également utilisé dans la Mikrodépakine, autre antiépileptique, ainsi que dans la Dépakote et la Dépamide, prescrits contre les troubles bipolaires), selon les estimations de l’épidémiologiste Catherine Hill. Des chiffres plus précis doivent être publiés d’ici à la fin du mois par la Caisse nationale d’assurance maladie. L’ampleur du scandale pourrait même être encore plus grande : vingt et un autres antiépileptiques sont en cours d’évaluation. Un scandale sanitaire d’autant plus révoltant que les scientifiques alertent sur les dangers du valproate de sodium depuis trente ans.

Quand je suis tombée enceinte, mon neurologue a augmenté le dosage pour s’assurer que je ne ferais pas de crise pendant la grossesse.

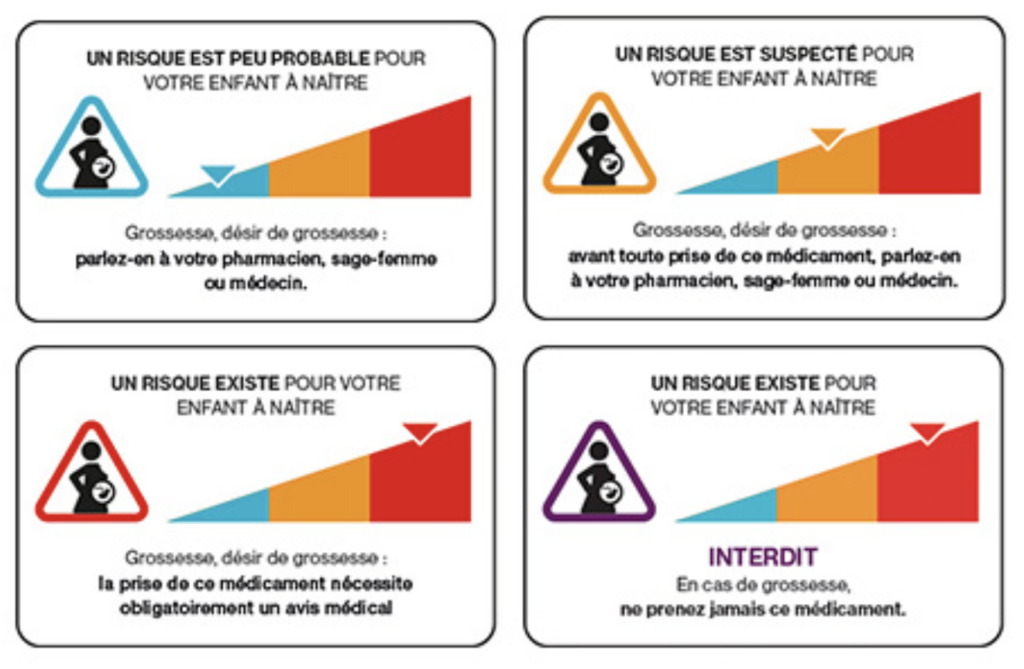

« Une étude publiée en 1984 montrait déjà que ces enfants présentent des caractéristiques faciales communes, un retard de développement et un faisceau de malformations cardiaques, des membres ou génitales », souligne M e Sophie de Noray, l’avocate des parents de Louna. Pourtant, durant des années, les patientes ont seulement été incitées à « prévenir leur médecin en cas de grossesse ». Il a fallu attendre 2010 pour que ce risque de malformation soit indiqué sur les notices du médicament, et encore sans en préciser la gravité. Ce n’est qu’après la naissance de Louna, fin 2015, qu’a été mentionné sur les notices « un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu’à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas) ».

Les médecins ont été informés de ces risques dès 2006. Or, en 2015, ni le neurologue de Caroline Valentin ni son gynécologue ne l’ont prévenue. Ont-ils privilégié l’efficacité d’un traitement très bien toléré par peur d’une crise si elle en changeait ? Ont-ils espéré qu’elle ne serait pas touchée ? « Quand je suis tombée enceinte, mon neurologue a augmenté le dosage pour s’assurer que je ne ferais pas de crise pendant la grossesse », raconte la jeune femme. Et après la naissance de sa fille, il lui a conseillé de ne « pas rester sur un échec » : « On va vous changer de traitement. Vous pourrez mettre un deuxième bébé en route et faire le deuil de votre fille. » Le soir même, elle a fait une crise d’épilepsie. Elle n’en avait pas eu depuis quatorze ans.

Caroline et son mari ont porté plainte contre l’État, Sanofi et leurs médecins, pour pouvoir comprendre. Comment se fait-il que le laboratoire ait attendu des décennies avant de réagir aux multiples signaux d’alertes concernant ce médicament mis sur le marché en 1967 ? Et les autorités de santé ? « La seule suspicion du risque obligeait le laboratoire à en informer les patientes et les professionnels de santé, estime Me Charles Joseph-Oudin, qui représente plus de 800 familles, en citant le jugement du Mediator. Au lieu de cela, Sanofi a commandé d’autres études, un temps perdu que les familles paient cher. » Jusqu’à la création d’un fonds d’indemnisation, voté à l’Assemblée nationale le 16 novembre, le laboratoire a nié toute responsabilité, forçant les familles à s’adresser à la justice. Marine Martin, la fondatrice et présidente de l’as sociation des victimes de la Dépakine, l’ Apesac*, a dû attendre quatre ans et dépenser 40 000 euros pour qu’un collège d’experts confirme le lien de causalité entre la Dépakine et le handicap de son fils.

Beaucoup de mamans ont dû arrêter de travailler pour prendre en charge leurs enfants handicapés ou autistes.

Des centaines de familles sont aujourd’hui prêtes à déposer leur dossier auprès du fonds d’indemnisation dès qu’il sera en place, au printemps prochain. Dix millions d’euros sont alloués pour 2017. « Beaucoup de mamans ont dû, comme Caroline Valentin, arrêter de travailler pour prendre en charge leurs enfants handicapés ou autistes », explique Marine Martin, qui s’est battue pour que le laboratoire Sanofi soit le premier à payer, tout en craignant que la note ne soit présentée au contribuable. « Ce fonds est une victoire, car les soins coûtent cher. Chaque famille devra décider si elle préfère recevoir rapidement une indemnisation ou poursuivre une procédure judiciaire qui pourrait durer quinze ans. »

La famille Hamelin a choisi : elle maintiendra sa plainte. « Les médecins s’en sortent bien dans cette histoire », explique Manuella, sous Dépakine depuis l’âge de 11 ans. Quand cette Normande a appris que les malformations, les troubles de l’apprentissage et les troubles autistiques de ses trois premiers enfants étaient dus à la Dépakine, elle attendait son quatrième. Un petit dernier mis en route après trois fausses couches et trois ans de procréation médicale assistée (PMA), en 2015. Sa grossesse était des plus surveillées, et pourtant… « C’est Marine Martin qui m’a informée. Elle m’a conseillé d’avorter. Mais j’avais mis trois ans à tomber enceinte… » Aucun médecin n’avait officiellement fait le lien entre les pathologies de ses enfants et la Dépakine. « Mon gynécologue savait que mon troisième était né avec une malformation crânienne, qu’il a dû être trépané à 5 mois. Il n’a pas fait le rapprochement ? Je suis allée voir une généticienne. Je lui ai demandé si la Dépakine n’était pas dangereuse. Elle m’a regardée comme si j’étais débile. Mais j’ai découvert récemment, dans le dossier médical, qu’elle a écrit : ‘Nous savons qu’il existe des malformations comme celle de Raphaël liées à la Dépakine.’ Pourquoi nous l’a-t-on caché ? » Son quatrième enfant souffle sa première bougie, elle le voit grandir sans savoir à quoi s’attendre.

Ces femmes se sentent doublement pénalisées : non seulement elles sont souvent sous traitement depuis leur plus tendre enfance, mais à l’âge d’être mère on ne leur a pas laissé le choix. « Informées des risques, certaines auraient pu changer de traitement avant leur projet d’enfant, explique Me Charles Joseph-Oudin, qui dénonce un certain paternalisme médical. D’autres auraient pu rester allongées pendant neuf mois pour éviter une crise d’épilepsie. Et celles qui ne pouvaient absolument pas vivre sans Dépakine auraient peut-être préféré ne pas avoir d’enfant. » Pour Martin Winckler, le médecin-romancier, auteur de « Les Brutes en blanc » (éd. Flammarion), « c’est un cas typique de maltraitance médicale, où le médecin pense savoir mieux que la patiente ce qui est bon pour elle ».

J’ai toujours indiqué que j’étais sous Dépakine. Aucun des médecins ne pouvait l’ignorer. »>J’ai toujours indiqué que j’étais sous Dépakine. Aucun des médecins ne pouvait l’ignorer

Si elle avait su, Nathalie Orti, 46 ans, n’aurait pas choisi de mettre au monde un enfant handicapé. « J’aurais pu essayer d’arrêter mon traitement », pense-t-elle, sachant qu’elle vit sans depuis 2010. Elle aussi a eu son fils grâce à la PMA, au bout de deux Fiv. « J’ai toujours indiqué que j’étais sous Dépakine. Aucun des médecins ne pouvait l’ignorer », témoigne-t-elle. Après la naissance d’Esteban, en 2006, elle remarque que son bébé a les doigts « crochus », on lui répond que ce doit être génétique. Mais, à 11 mois, il ne bouge pas. Un neuropédiatre diagnostique un retard de développement global. « Pendant un an, on a fait des IRM, des examens génétiques, mais tout était normal. C’était incompréhensible. » Esteban a dû apprendre à s’asseoir avec un kiné. À 2 ans et demi, il a commencé à marcher. À 4 ans, à balbutier. À 10 ans, il est scolarisé dans une classe pour intégration scolaire (Clis). Ce que sa mère a découvert, elle aussi dans son dossier médical, c’est que son gynécologue, en décembre 2005, avait demandé son avis au neurologue par courrier : ne fallait-il pas arrêter ou remplacer la Dépakine ? La réponse est arrivée en janvier 2006 : « remplacer prend un à deux mois et elle risque de faire une crise si elle arrête ». Personne n’a jugé bon d’informer Nathalie de ce dialogue.

Le 13 décembre [après le bouclage de ce numéro, ndlr], l’Apesac devait lancer, en plus de toutes les plaintes individuelles au civil et au pénal, une action de groupe contre Sanofi. La première de ce genre en France, la possibilité n’existant que depuis septembre dernier. Objectif : faire le point sur la responsabilité du laboratoire pour accélérer les procédures des familles qui choisiront la voix judiciaire plutôt que celle du fonds d’indemnisation. Caroline Valentin en fait partie. « Ils ont détruit la vie de tellement de familles, souligne-t-elle. Je me battrai jusqu’au bout. Je dois à ma fille qu’elle soit reconnue comme victime. »

*Apesac : association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anticonvulsivant.

MARINE MARTIN : « AUCUN MÉDECIN NE M’AVAIT JAMAIS INFORMÉE SUR LES RISQUES »

Cette lanceuse d’alerte a créé l’Apesac en 2011, après avoir découvert l’impact de la Dépakine sur les bébés.

ELLE. Comment avez-vous fait le lien entre la Dépakine que vous preniez et le handicap de vos enfants ?

Marine Martin. Ma fille est née en 1999, mon fils en 2002 avec une malformation. Il a eu du mal à se tenir assis, à marcher, à parler… Plus tard, on a diagnostiqué un trouble de la relation et un trouble du langage. J’ai repensé à un article que j’avais lu sur les malformations dans les familles d’agriculteurs exposés aux pesticides. Ce n’est pas mon cas, mais je prenais un médicament depuis des années. J’ai tapé sur Google « médicament et grossesse ». Le deuxième le plus dangereux qui s’est affiché est la Dépakine. Dans la description des symptômes, j’ai reconnu mon fils. J’étais effondrée. Aucun médecin ne m’avait jamais alertée des risques neurologiques. En 2012, j’ai porté plainte contre Sanofi.

ELLE. Pourquoi les patientes n’ont-elles pas été informées ?

Marine Martin. Depuis 1994, des études montrent que la Dépakine rend les enfants autistes, mais on a continué à la prescrire en masse pendant vingt ans. Sanofi a tout verrouillé. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n’a obligé le laboratoire à indiquer les risques sur les notices qu’en 2015. Et cela uniquement parce que, avec une association anglaise, nous avons demandé à l’Agence européenne du médicament (EMA) de réévaluer la Dépakine. L’ANSM a dû s’aligner sur l’EMA.

ELLE. Comment seront suivis ces enfants ?

Marine Martin. Le ministère de la Santé propose que huit centres de référence les prennent en charge en fonction d’un protocole national de diagnostic et de soins, que nous sommes en train d’établir avec des médecins. La difficulté sera de trouver des neurologues ou généticiens n’ayant aucun conflit d’intérêts avec Sanofi. Nous serons très vigilants également sur les experts qui seront nommés au fonds d’indemnisation. J’ai découvert récemment qu’un des experts qui s’est prononcé sur ma propre plainte était membre de la commission d’autorisation de mise sur le marché de l’ANSM. Soit juge et partie. C’est absolument inadmissible.

Source : http://www.elle.fr/Societe/News/Depakine-ces-meres-racontent-leur-combat-acharne-3401306