Elucid

« Antidépresseurs et paracétamol sont-ils nocifs pour l’enfant à naître ? Les récentes polémiques déclenchées par l’administration étasunienne relancent la question des médications pendant la grossesse et de leurs éventuels dangers. Plusieurs études indiquent que la grande majorité des femmes enceintes consomme des médicaments (1). Notamment, pour la moitié d’entre elles, du Spasfon, que Prescrire juge inutile et possiblement dangereux. Les données sur l’innocuité de ces molécules sont largement insuffisantes. Pourtant, le débat scientifique reste verrouillé : sous prétexte de préserver la sérénité des femmes, on garde le silence sur certains risques réels encourus.

« Les campagnes de l’ANSM sur les consommations à risque pendant la grossesse sont trop molles ; on devrait, comme pour les accidents de la route ou le tabac, montrer des victimes », assène Marine Martin, lanceuse d’alerte au sujet des risques liés à l’exposition in utero aux anticonvulsivants (médicaments contre l’épilepsie). « On a besoin d’un changement sociétal du regard sur la grossesse, de marteler que quand c’est possible, il faut éviter absolument d’administrer ou d’absorber tout produit qui pourrait être toxique, médicament, alcool, tabac, etc. ».

En 2011, Marine Martin a suspecté qu’il existait sans doute un lien entre le traitement qu’elle prenait pendant sa grossesse, du valproate de sodium (vendu sous plusieurs noms commerciaux, dont Dépakine) et les handicaps dont souffrent ses deux enfants. Elle a attaqué le fabricant, Sanofi, en justice, et obtenu en 2024, à l’issue de douze années d’un combat acharné, la condamnation du géant français pour « défaut d’information » concernant les risques de malformations et de troubles neurodéveloppementaux liés à la Dépakine.

Marine Martin a créé une association pour rassembler les victimes, l’APESAC. Entre 2 000 et 4 000 enfants seraient victimes de malformations liées au valproate, selon l’ANSM, et jusqu’à 30 000 souffriraient de troubles neurodéveloppementaux. Les anticonvulsivants sont désormais pleinement reconnus comme tératogènes (c’est-à-dire susceptibles de provoquer des malformations chez l’embryon lors de son développement in utero), et doivent porter un pictogramme depuis mars 2017 : une femme enceinte figurant dans un sens interdit avec la mention « Dépakine (ou autre nom commercial) + grossesse = interdit »).

La lanceuse d’alerte, qui a commencé la Dépakine à six ans, siège aujourd’hui comme patiente-experte au sein du Comité scientifique permanent reproduction, grossesse et allaitement (CSPRGA) de l’ANSM. Elle témoigne :

« L’affaire de la Dépakine a marqué une prise de conscience. Cette victoire, je la dois au fait que les autorités sanitaires et les prescripteurs avaient peur des procès. La Dépakine, c’est Sanofi, dont les dirigeants ont l’oreille du chef de l’État. En matière de médicament, il faut se battre sans cesse, rien que pour maintenir les acquis. Je vois arriver à l’ANSM des associations présentant de gros conflits d’intérêts, avec des financements de l’industrie, comme Renaloo, Épilepsie France. Je dois naviguer en milieu hostile, avec des tentatives régulières pour me neutraliser. »

Récemment, des articles scientifiques ont mis en évidence des effets tératogènes d’autres anticonvulsivants, la carbamazépine (Tegretol) et le topiramate (Epitomax). « Malgré une communication de l’ANSM, et l’instauration d’un document à signer par la patiente, certifiant qu’elle a été informée des risques tératogènes, on n’a vu aucune baisse des prescriptions », regrette Marine Martin. « Les médias n’ont pas couvert la question, ils ne s’y penchent qu’en cas de procès. »

Le gynécologue-obstétricien belge Jean-François Legrève (2) déclare observer deux tendances : des patientes qui ont peur de tout et refusent tout traitement et d’autres qui demandent des sur- interventions :

« La situation des premières peut s’avérer dangereuse, par exemple pour les asthmatiques. Dans de tels cas, il faut anticiper la grossesse, adapter la prise en charge le cas échéant. Quand un médicament est nécessaire, le bon sens implique de l’administrer à la plus faible dose efficace, pour le temps le plus court possible. Bien sûr que l’idéal est d’éviter la médication, en dehors des vitamines. Mais une femme enceinte atteinte de pneumonie ou de pyélonéphrite doit recevoir des antibiotiques adaptés. Sur-intervenir comporte également de nombreux risques, mais on a tendance à faire de moins en moins confiance à la nature, notamment autour de l’accouchement. »

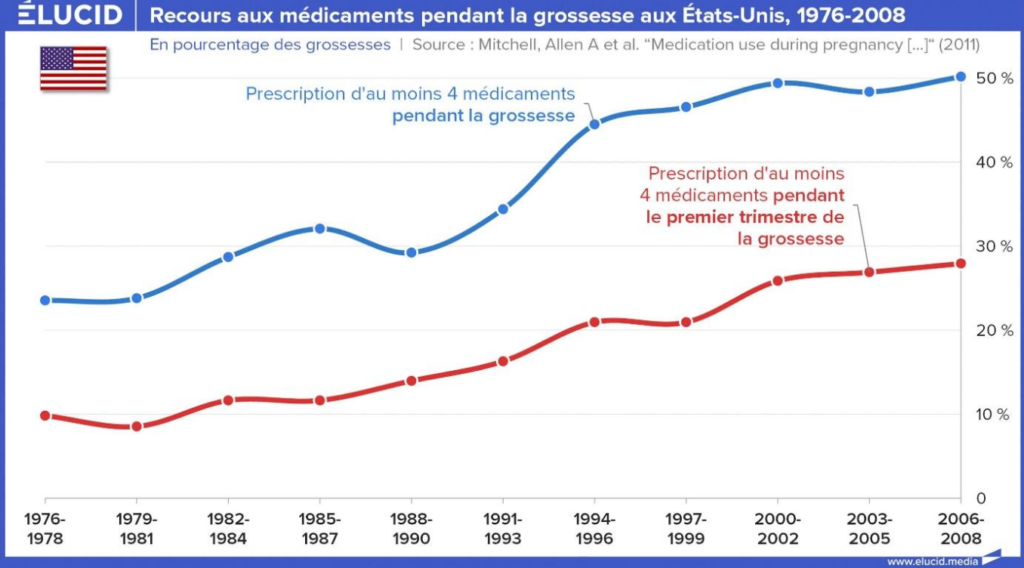

Le nombre de femmes ayant recours aux médicaments pendant la grossesse a plus que doublé en 30 ans, notamment au cours du premier trimestre. Le graphique s’arrête en 2008, mais on sait que la situation a continué à empirer ; selon cette étude, « au Canada et aux États-Unis, la prévalence des prescriptions médicamenteuses pendant la grossesse serait de l’ordre de 60 à 73 %, voire 97 % selon, notamment, les molécules et le terme considérés ».

Le Spasfon, une passion française inutile et sans doute dangereuse

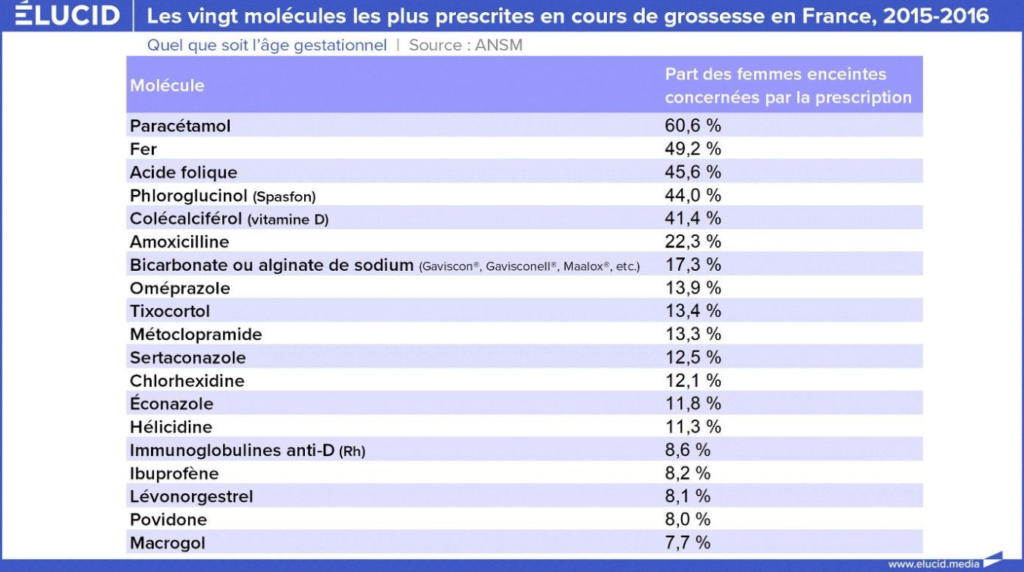

Un article scientifique publié par la revue Sages-femmes en 2022 rappelait que « la prise d’un médicament par une femme enceinte ne peut jamais être considérée comme anodine. Le prescripteur doit toujours s’interroger sur la nécessité du traitement, ainsi que sur la ou les options thérapeutiques les plus adaptées, sur la base des données de sécurité en cours de grossesse et d’efficacité ». L’auteure, Bénédicte Coulm, s’inquiétait du fait qu’en France, près de 90 % des femmes enceintes recevaient au moins une prescription médicamenteuse durant leur grossesse, dont près de 76 % au premier trimestre, 83 % au deuxième et 84 % au troisième.

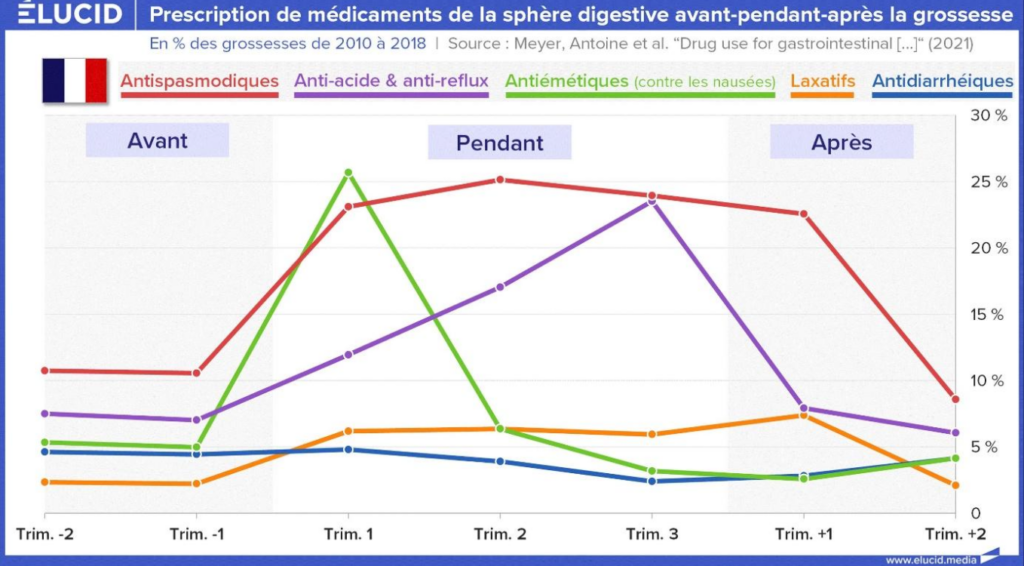

« Le nombre moyen de médicaments prescrits en cours de grossesse est important puisque la moitié des femmes reçoivent 8 à 11 prescriptions », relevait-elle. « Exprimé autrement, cela signifie que plus de 50 % des femmes enceintes seraient exposées à près de 10 substances. » Certaines sont très recommandées pendant la grossesse, comme l’acide folique (vitamine B9), dont la carence peut provoquer des malformations majeures. Le paracétamol figurait en deuxième place des molécules les plus prescrites, puis venaient les médicaments de gastro-entérologie, surtout le phloroglucinol (le célèbre Spasfon, reçu par 44 à 62 % des femmes). Une autre étude, menée entre 2010 et 2018 et parue

en 2021, montre que pour 74 % des grossesses en France, au moins un médicament gastro-intestinal est prescrit, le phloroglucinol pour 51 % d’entre elles.

Très consommé en France, mais presque nulle part ailleurs, le Spasfon est présenté comme un

« antispasmodique » et donné souvent pour les maux de ventre. Problème : selon Prescrire (nous soulignons) :

« Fin 2024, l’évaluation du phloroglucinol reste indigente […] [et il présente] un risque tératogène mal cerné. Son efficacité symptomatique sur les troubles intestinaux bénins récurrents est incertaine. Dans les autres situations cliniques, il n’y a rien à attendre du phloroglucinol au-delà de l’efficacité d’un placebo. Chez les femmes enceintes ou qui pourraient le devenir, il est à écarter quelle que soit la situation clinique. Il est prudent de déconseiller sa prise en automédication, banalisée en France. »

Un médicament inutile et potentiellement dangereux se trouve donc largement prescrit aux femmes enceintes en France. On se trouve bien loin du plus élémentaire principe de précaution.

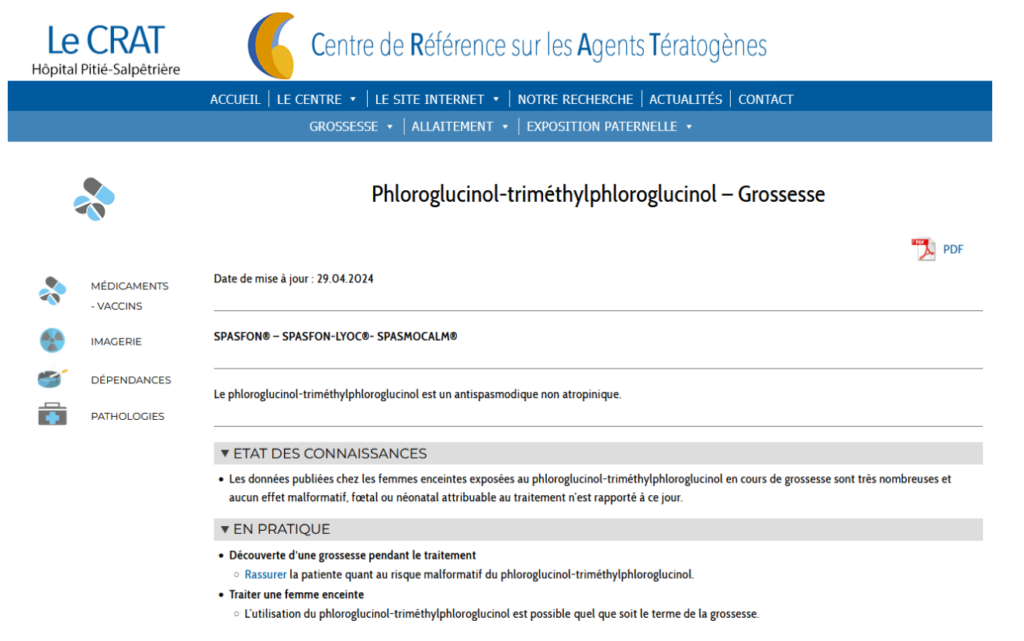

Les femmes enceintes, qui, soucieuses de s’informer sur le Spasfon, consulteraient le site du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) tomberaient sur une information pour le moins incomplète. C’est pourtant vers le CRAT que renvoient la plupart des soignants pour toutes les questions liées à la sécurité des médicaments pendant la grossesse. « Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’écrit le CRAT », opine Marine Martin. « Par exemple, ils affirment qu’il n’existe pas de problème avec la lamotrigine, or j’ai vu plein de cas d’enfants exposés nés avec des handicaps – idem pour les antidépresseurs. Tous les antiépileptiques sont tératogènes, affirmer qu’ils ne sont pas dangereux est criminel, à mes yeux . » Dénicher la bonne information devient un sport de combat…

Spasfon : le Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) ne voit pas de problème

Pour ce qui concerne les tératogènes avérés, en plus des anticonvulsivants, l’article cite des études rapportant que 0,2 % des femmes étaient exposées à l’isotrétinoïne (RoAccutane, Contracné, Curacné, Procuta, contre les acnés sévères) par voie orale en début de grossesse, alors que les dangers de ce médicament pour le fœtus sont si importants que sa prescription est soumise à la présentation mensuelle, par la patiente, d’un test sanguin de grossesse négatif.

L’étude de Bénédicte Coulm montre qu’en France, parmi les 20 molécules les plus prescrites pendant la grossesse figurent des vitamines (notamment du groupe B comme l’acide folique) et minéraux (fer) dont l’utilité n’est pas discutée. À la première place trône le paracétamol. Et 8 % des femmes reçoivent de l’ibuprofène, pourtant formellement déconseillé pendant la grossesse.

L’intérêt des vitamines et minéraux pendant la grossesse n’est pas contesté. Mais pourquoi les femmes enceintes reçoivent-elles du phloroglucinol (Spasfon), inefficace et potentiellement dangereux ? Quant à l’ibuprofène, comme les autres anti-inflammatoires, il devrait être complètement proscrit pendant la grossesse.

Paracétamol : rassurer à tout prix

Le 22 septembre dernier, le gendarme étasunien du médicament, la FDA (Food and Drug Administration) a fait part de son intention de mettre à jour l’étiquetage des produits contenant du paracétamol « pour faire état des éléments de preuve suggérant que [son utilisation] par des femmes enceintes pourrait être associée à un risque accru de troubles neurologiques comme l’autisme et le TDA/H chez les enfants ». L’Agence a également adressé une lettre en ce sens aux médecins du pays.

Dans leur lettre d’information de « médecine fondée sur les preuves » (Evidence-based medicine), le Pr Carl Heneghan, qui enseigne cette discipline à Oxford, où il préside un centre qui lui est également consacré, et son confrère, l’épidémiologiste Tom Jefferson, concluaient après avoir passé en revue les études consacrées au lien entre paracétamol, autisme et autres troubles neurodéveloppementaux : « Ces données […] suggèrent un lien et soulignent la nécessité de mener des recherches plus poussées, pour déterminer la part des possibles biais de confusion ». En d’autres termes, à ce stade de nos connaissances, il n’est pas possible d’affirmer de façon sûre la parfaite innocuité, pour les femmes enceintes, du paracétamol, dont les Français consomment des quantités affolantes (300 millions de boîtes par an).

On imagine qu’une femme enceinte souhaite connaître ces éléments pour prendre la décision qu’elle estime la meilleure pour sa santé et celle de son bébé à naître, plutôt que de subir un discours visant à tout prix à la rassurer.

« Aujourd’hui, avec l’avènement de l’administration Trump-Kennedy, les personnes comme moi, qui portent des messages sur les effets indésirables graves et méconnus de médicaments, courent, très injustement, le risque d’être assimilées à des complotistes », dénonce Marine Martin. « Comme si notre tâche n’était pas déjà écrasante… Je crains que Robert Kennedy Jr nous fasse perdre un temps précieux en noyant certaines initiatives intéressantes dans une vague d’élucubrations. »

« Il existe un effet “si Kennedy l’a dit, c’est faux” », confirme le Dr Jean-Pierre Thierry, conseiller médical du collectif d’associations de patients France Assos Santé :

« Cette administration est effrayante à de nombreux points de vue, mais certaines de leurs initiatives sont intéressantes. Ainsi, Martin Makary, nouveau patron de la FDA, a demandé à Vinay Prasad, directeur du Center for Biologics Innovation and Research de cette institution, d’imposer le retour, dans certains essais cliniques, à des critères de mortalité, et donc pas les seuls “critères de substitution” tels que la réduction de taille des tumeurs. Pour obtenir une mise sur le marché, les industriels devront démontrer que leur nouvel anticancéreux améliore ou prolonge la vie. Cela devrait limiter des dérives majeures observées depuis une dizaine d’années. Pour la question des expositions au cours de la grossesse comme pour d’autres auxquelles cette administration pourrait s’attaquer, tout refuser en bloc pourrait nous faire perdre cinq ou 10 ans. »

Par ailleurs, même s’ils s’y prennent de façon contestable, les États-Unis ont plutôt de bonnes raisons de se pencher sur la période périnatale : leur taux de mortalité s’avère bien plus élevé que dans la plupart des pays « riches ». Pour les nourrissons jusqu’à un an, une étude l’a chiffré à +78 % par rapport à 18 autres pays de l’OCDE entre 2007 et 2022. « Quant à la multiplication vertigineuse des cas d’autisme, elle ne peut qu’interroger, mais l’origine est forcément multifactorielle », juge le Dr Legrève.

« Jeter l’opprobre sur un médicament n’aide pas. »

« Pour moi, il subsiste peu de doutes sur le fait que l’exposition in utero aux pesticides et aux antidépresseurs constitue un facteur de risque pour l’autisme », déclare Marine Martin. « Prétendre que l’explosion du nombre de cas découle d’une amélioration du diagnostic, c’est se voiler la face. Je dirais même qu’il est incroyable que la majorité des bébés naissent en bonne santé vu le bain toxique dans lequel on vit. »

Antidépresseurs : le procès oublié

En 2009, un tribunal de Philadelphie ordonne au géant pharmaceutique GSK de verser à la famille de Liam Kilker la somme de 2,5 millions de dollars. L’enfant est né avec de rares malformations cardiaques et le jury, après avoir entendu les experts, estime qu’elles sont liées à son exposition in utero à l’antidépresseur paroxétine. Fin 2009, l’agence d’information financière Bloomberg relate que GSK a passé des accords transactionnels afin de mettre fin aux poursuites pour environ 600 actions en justice portant sur des cas de malformations de bébés nés de mères sous paroxétine. Pour un montant frisant le milliard de dollars.

Cette politique coûteuse a porté ses fruits : le cas Kilker et ses suites sont pratiquement oubliés. Aujourd’hui, évoquer un possible lien entre la prise d’antidépresseurs par une future mère et les risques de malformations pour son bébé est assimilé à de la désinformation. De même, l’affaire de la Thalidomide est sortie de la plupart des mémoires : l’immense majorité des moins de 60 ans n’a jamais entendu le nom de cette molécule qui provoqua des décès et des malformations gravissimes chez des milliers de bébés, dans les années 1950-1960.

De loin en loin, on entend encore parler du diéthylstilbestrol (Distilbène, interdit en France en 1977), parce que les malformations urogénitales et l’infertilité qu’il provoque parmi la descendance des femmes à qui il a été prescrit pendant la grossesse s’étendent au moins jusqu’à la deuxième génération. L’efficacité de ce médicament, administré pour prévenir les fausses couches, était nulle.

Aveuglement collectif

Mais comme souvent en matière de médicament, tout se passe comme si ces deux affaires et celle de la Dépakine n’avaient représenté que des « dérapages » certes graves, mais isolés, au sein d’un système qui fonctionne de façon globalement satisfaisante. Le tableau inquiétant que dressait, en juin 2025, la revue Birth Defects Research dans une synthèse de la littérature scientifique douche un tel optimisme. L’article relevait que seules 13 parmi 24 molécules tératogènes identifiées (soit 54 %) avaient fait l’objet d’investigations empiriques portant sur leurs possibles effets neurodéveloppementaux. Et que quand ces études étaient menées, elles démarraient… 33 ans après la mise sur le marché du médicament concerné. Alors que des altérations du neurodéveloppement sont observées dans 77 % des cas d’exposition à des tératogènes.

« Ces résultats ne témoignent pas d’un système de pharmacovigilance qui fonctionne efficacement pour identifier les risques neurodéveloppementaux [et les éviter], même pour les substances dont le risque tératogène est avéré », concluaient les chercheurs. « Malgré la proportion élevée de tératogènes identifiés également associés à des anomalies du neurodéveloppement et malgré le poids démesuré de telles anomalies sur la vie des individus, les délais [pour les identifier] sont trop longs et les financements trop incertains. »

« Collectivement, nous manquons d’une culture du risque médicamenteux, et notamment de la pharmacovigilance », affirme Nathalie Lafaye, salariée du réseau DES France, qui rassemble les victimes

du diéthylstilbestrol (Distilbène) en France. « Dans ce domaine, la tendance à l’inertie est considérable, à tous les niveaux. Les déclarations sont peu accessibles et trop complexes, les médecins très réticents à les établir, même pour des cancers dont le lien avec le Distilbène est probable. »

Or, la science n’avance que par questionnements successifs et remises en cause régulières de l’état des connaissances. Une attitude peu compatible avec la mission que semble s’être assignée une partie du corps médical et des médias : celle de rassurer à tout prix les femmes enceintes à propos de plusieurs médicaments. Louable souci, sauf s’il ne respecte pas leur droit au consentement éclairé et se teinte de relents de paternalisme.

Qu’elles soient ou non atteintes d’une pathologie, on ne doit en aucun cas minimiser leurs difficultés et leurs souffrances, certes. Mais la grossesse constitue le moment de leur vie où les femmes cherchent le plus d’information ; pour prendre des décisions concernant leur santé et celle de leur bébé à naître, elles ont besoin de conseils individualisés, de soutien, de soins de qualité… et de respect de leur autonomie et de leur capacité de raisonnement. Et d’une information complète et non biaisée. « Si je suis enceinte et que j’ai besoin d’un médicament, on doit m’informer des risques », martèle Anne Levadou, présidente du réseau DES France. « Je suis adulte, je peux les entendre – aucune acceptation des risques n’est possible sans information complète. »

Seize ans après l’affaire Kilker, en juillet 2025, le nouveau commissaire de la FDA, Martin Makary, a convoqué un « panel d’experts » sur les risques liés à la prise d’antidépresseurs pendant la grossesse. Les 10 experts conviés penchaient majoritairement en faveur d’un risque accru de malformations et de problèmes neurodéveloppementaux en cas d’exposition in utero. Tous se sont, en revanche, accordés sur un point : aucun essai clinique réalisé dans les règles de l’art n’a investigué cette question. Si l’on suit les règles de la « médecine fondée sur les preuves », on ne peut donc pas affirmer qu’il n’existe aucun problème.

(Pour plus d’infos, lire « Médication des femmes enceintes : des tests cliniques insuffisants »)

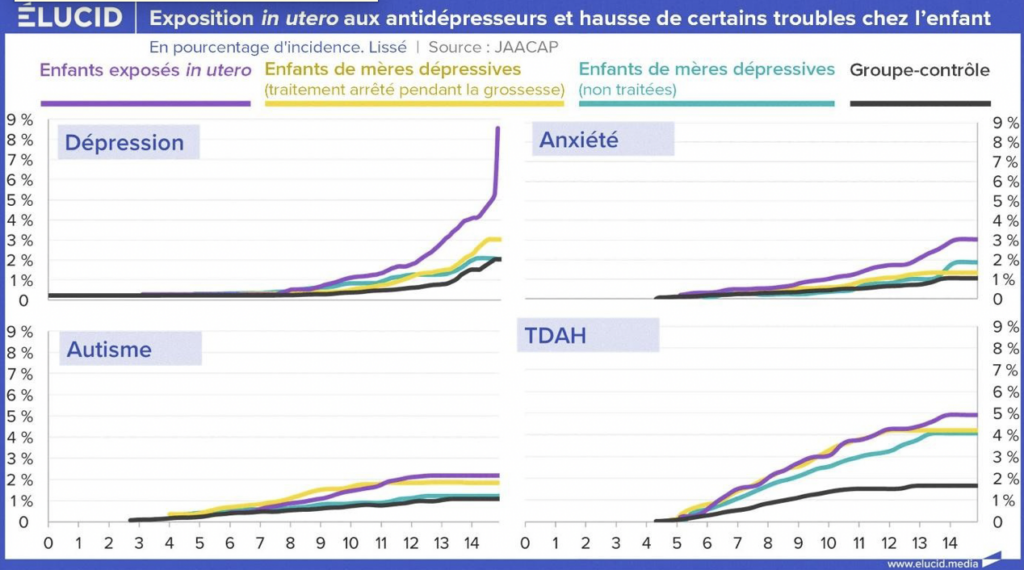

Pour autant, ces échanges ont provoqué des réactions outragées : désinformation, mise en danger des futures mères, etc. La professeure de psychiatrie britannique Joanna Moncrieff (3) (University College London) a passé sa vie professionnelle à étudier l’efficacité et la sûreté des psychotropes. Pour elle, l’affirmation moult fois répétée selon laquelle le risque de la dépression maternelle est plus grave, pour l’enfant à naître, que celui de son traitement antidépresseur « ne repose pas sur la science ». Elle détaille : « Ces traitements n’ont pas pu démontrer une efficacité significativement supérieure à un placebo. Pourquoi s’exposer aux risques qu’ils comportent s’ils n’apportent aucun bénéfice ? ».

Affirmations sans fondement

Ces médicaments revendiquent une action sur un neurotransmetteur (un « messager chimique »), la sérotonine. Cette action, pour réelle qu’elle soit, ne semble pas utile sur la dépression. En revanche, le rôle de la sérotonine dans le développement fœtal est essentiel ; le perturber pose de nombreuses questions. Quant aux études qui indiqueraient une corrélation entre la dépression et les problèmes pendant la grossesse, la Pre Moncrieff les dénonce :

« La plupart de ces études n’ont pas intégré la présence ou l’absence d’un traitement antidépresseur, mais ont présumé que les malformations et autres problèmes résultaient de la dépression. Alors que cette maladie est associée à toutes sortes de facteurs qui, eux, sont reconnus comme ayant un effet : la situation socioéconomique, la consommation d’alcool, de tabac, etc. Aucune étude n’a tenu compte de l’ensemble de ces facteurs. En cas de doute, on doit présumer que la molécule chimique est responsable, jusqu’à preuve du contraire. C’est la leçon à tirer de la thalidomide. »

L’universitaire avoue avoir été écœurée par les réactions qui ont suivi le panel :

« Questionner les médications a été assimilé à une stigmatisation des personnes dépressives. Cette incapacité à reconnaître l’utilité faible, voire nulle, des traitements antidépresseurs et à en nier la nocivité relève de la dissonance cognitive. Elle n’est en rien fondée sur la science. »

Si l’on se fie au « Résumé des caractéristiques du produit » (RCP ou « notice ») de la paroxétine (médicament pris par la mère de Liam Kilker), plusieurs passages peuvent inquiéter (4) (Nous avons souligné certains passages et nos commentaires sont notés en bleu) :

Les risques évoqués dans la notice d’un antidépresseur : la paroxétine

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi […]

Population pédiatrique : […] On ne dispose d’aucune donnée de tolérance à long terme chez l’enfant et l’adolescent concernant la croissance, la maturation et le développement cognitif et comportemental. […]

Hémorragies : les ISRS/INSRS peuvent augmenter le risque d’hémorragie du post-partum […]

4.6. Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse : Quelques études épidémiologiques […] suggèrent que le risque d’avoir un enfant avec une malformation cardiovasculaire est inférieur à 2 % pour une mère exposée à la paroxétine, alors que le taux attendu de ce type d’anomalie est d’environ 1 % dans la population générale.

On peut donc parler d’un doublement du risque de malformation cardiovasculaire pour l’enfant.

[…] Les données observationnelles ont montré un risque accru (moins de 2 fois) d’hémorragie du post-partum suite à une exposition aux ISRS/INSRS dans le mois précédant la naissance.

Là encore, on parle d’un risque quasiment doublé.

[…] Des données épidémiologiques semblent indiquer que l’utilisation d’ISRS pendant la grossesse, particulièrement en fin de grossesse, pourrait augmenter le risque d’hypertension artérielle pulmonaire persistante (HTAPP) chez le nouveau-né. Le risque observé était d’environ cinq cas pour 1000 grossesses. Dans la population générale, le risque d’HTAPP chez le nouveau- né est d’un à deux cas pour 1000 grossesses.

Le risque de cette pathologie grave serait donc multiplié par un facteur 2,5 à 5.

Les études chez l’animal ont montré une toxicité sur la reproduction, mais n’indiquent pas d’effets délétères directs sur la grossesse, le développement embryo/fœtal, l’accouchement ou le développement postnatal.

La Pre Moncrieff et le gynécologue-obstétricien Adam Urato, lui aussi participant du panel déplorent la position des sociétés savantes, qui se sont contentées de relayer le discours « la dépression non soignée est plus dangereuse que les antidépresseurs », minimisant ou passant à la trappe les nombreuses études qui indiquent le contraire.

Moncrieff et Urato en citent de nombreuses, montrant les impacts neurodéveloppementaux des antidépresseurs les plus courants, tant dans des modèles animaux que sur les humains. L’une d’elles, comparant des humains et des souris, parvient notamment à la conclusion qu’une fois adolescents, les enfants exposés in utero aux ISRS présentent plus souvent des symptômes anxieux et dépressifs.

Parallèlement, les ISRS semblent provoquer, chez une petite partie des personnes, des pulsions à boire de l’alcool. Au cours d’une recherche sur les risques de malformations, les auteurs ont constaté que les enfants de mères ayant consommé des antidépresseurs pendant la grossesse étaient dix fois plus fréquemment atteints du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), un ensemble de symptômes graves liés à l’exposition in utero à l’alcool.

Un médecin canadien, le Dr Evan Wood, a récemment donné une conférence portant notamment sur ce sujet, sur lequel on peut également lire cette lettre d’information et cet article scientifique. En France, ce lien n’est, à notre connaissance, jamais évoqué.

L’exposition in utero à l’alcool représente pourtant la première cause non génétique de handicap mental. Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) peut entraîner de lourds handicaps, à vie. La porte- parole du Collectif interassociatif autour de la naissance ([commentaire titre= »CIANE » definition= »Dont la charte impose de ne travailler avec aucun professionnel de l’industrie. » ]), Anne Évrard, affirme :

« Les besoins de santé des femmes ont longtemps été niés, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, et l’on a beaucoup demandé aux futures mères d’arrêter tout traitement, avec un coût souvent élevé pour elles. Le fait qu’on ne s’interdise plus de traiter les futures mères me semble une évolution positive. Le septième rapport sur l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles démontre que les suicides constituent la première cause de décès maternel dans l’année après l’accouchement. »

« Prendre en charge les difficultés psychologiques des femmes »

« Pour moi, l’urgence serait plutôt de prendre enfin en charge les difficultés psychologiques des femmes », reprend la porte-parole du CIANE. « Il faudrait des consultations préconceptionnelles, notamment dans les territoires les moins favorisés, et une meilleure communication entre les divers

professionnels impliqués dans le suivi des femmes. » Du côté du Réseau DES France, Anne Levadou prévient :

« Un produit administré à un moment X peut entraîner des effets délétères des années, voire des décennies plus tard. Les dégâts sont profonds. Nos petits-enfants souffrent des conséquences de la prescription du Distilbène, dont on pensait à l’époque qu’il prévenait les fausses couches – il était, en réalité, inefficace. Chez une partie de nos enfants, cela a entraîné une forte méfiance vis-à-vis de tous les médicaments, certaines ne se soignent plus qu’avec des méthodes alternatives. »

D’importants doutes subsistent donc à propos de l’évaluation des bénéfices et des risques de la plupart des médicaments pendant la grossesse. Des lacunes qu’il serait important de reconnaître, par souci de transparence, et le cas échéant, pour mener des études afin de les combler. Rassurer à tout prix peut provoquer des dégâts à plusieurs niveaux.

« On intervient régulièrement auprès d’étudiants, en médecine, en pharmacologie, pour les sensibiliser à ces questions », conclut Anne Levadou, du Réseau DES France. « Nous leur disons notamment : “Dans vos interactions avec les patients, restez humbles ; quand vous ne connaissez pas la réponse à une question, reconnaissez-le, dites que vous allez vous renseigner. Vous serez surpris de la confiance que cela crée”. »

Notes

(1) Pour des raisons de place, nous avons exclu les vaccins du champ de cet article. Signalons que la doctrine a évolué : désormais, quatre vaccins sont recommandés pendant la grossesse – grippe, coqueluche, Covid-19 et VRS (bronchiolite). Ce dernier semble entraîner un risque accru de naissance prématurée. Il ne figure pas dans la liste établie par le Centre de référence des agents tératogènes (CRAT).

(2) Il déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts.

(3) Elle ne touche pas d’argent de l’industrie, mais signale appartenir, à titre bénévole, au Critical Psychiatry Network.

(4) Nous avons choisi la paroxétine mais selon certaines études, la molécule la plus associée à des malformations serait la venlafaxine (Effexor), avec un risque accru de malformations cardiaques, cérébro-spinales et de fentes palatines.